(К 1000-летию единения мордовского народа с народами Российского государства)

Металлические трапециевидные подвески со знаками Рюриковичей уже неоднократно привлекали внимание специалистов при рассмотрении политической истории Древней Руси в X—XI вв. Большинство из исследователей склоняется к тому, что подвески выдавались должностным лицам, действовавшим от имени тех князей, чьи знаки изображались на подвесках1.

До недавнего времени было достоверно известно о девяти таких подвесках. Три из них происходят из Новгорода, по одной – из Белгорода, из окрестностей Киева, с Рюрикова городища, из погребения Победищенской сопки близ Ладоги, с Даугмальского городища в Латвии, из Рожденственского могильника в Прикамье2.

В 1999—2000 годах при раскопках Кельгининского могильника были обнаружены еще две подвески со знаками Рюриковичей. Описание и изображение одной из подвесок было опубликовано авторами раскопок в ежегоднике «Археологические открытия 1999 года»3. В настоящий момент она хранится в составе коллекции Кельгининского могильника в фондах Мордовского республиканского объединенного краеведческого музея. Другая аналогичная подвеска, обнаруженная в 2000 году, находится в отделе истории, археологии и этнографии НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. В данной статье предпринимается попытка атрибуции лично-родовых знаков, изображенных на этих подвесках.

подвески со знаками Рюриковичей. Описание и изображение одной из подвесок было опубликовано авторами раскопок в ежегоднике «Археологические открытия 1999 года»3. В настоящий момент она хранится в составе коллекции Кельгининского могильника в фондах Мордовского республиканского объединенного краеведческого музея. Другая аналогичная подвеска, обнаруженная в 2000 году, находится в отделе истории, археологии и этнографии НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. В данной статье предпринимается попытка атрибуции лично-родовых знаков, изображенных на этих подвесках.

Кельгининский могильник располагается на южной окраине села Зарубкино Зубово-Полянского района Республики Мордовия, на правом высоком берегу р.Чиуш. Памятник получил название по бывшей деревне Кельгинино, объединенной в 1976 году с селом Зарубкино4. Кельгининский могильник один из наиболее исследованных археологических памятников средневековой мордвы. На сегодняшний день в могильнике исследовано 420 захоронений, которые датируются двумя периодами: конец X – начало XV века и XVII – начало XVIII века. Кельгининский могильник имеет ряд особенностей, отличающих его от остальных средневековых могильников мордвы-мокши. В частности, на его площади исследовано 9 ритуальных конских захоронений X—XIII вв., что в определенной степени сближает его с погребальными памятниками муромы и мордвы-эрзи. Другим характерным отличием Кельгининского могильника является то, что на нем было обнаружено гораздо больше вещей древнерусского происхождения, чем на других мордовских памятниках XI—XIII вв. Ну и наконец, Кельгининский могильник пока единственный археологический памятник мордвы, где были найдены подвески со знаками Рюриковичей.

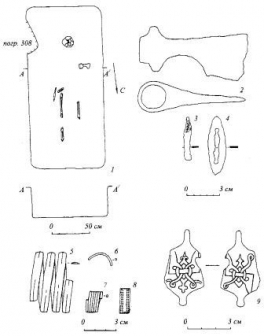

Первая подвеска была обнаружена в 1999 г. в засыпке мужского погребения 316, располагавшегося в южной части памятника. Могильная яма в плане имела подпрямоугольную форму и была вытянута по линии С-Ю. Ее длина 220 см, ширина 100 см (рис.1—1). Сохранившиеся стенки отвесные, дно ровное. Глубина могильной ямы от современной поверхности 125 см. Заполнение состояло из серой супеси с включениями светло-коричневой глиняной крошки. В заполнении на глубине 102 см от уровня современной поверхности обнаружены челюсть коровы и бронзовая трапециевидная подвеска, покрытая оловянно-свинцовым сплавом. На обеих сторонах подвески имеются знаки Рюриковичей (рис.1—9).

Кроме этого, в засыпке могильной ямы были найдены фрагменты двух бронзовых спиральных браслетов (рис.1—5), фрагмент височного кольца из белого сплава (рис.1—6), бронзовый спиральный перстень (рис.1—7), бронзовая обойма от налобного венчика (рис.1–8). Спиральные браслеты и налобные венчики были широко распространены в мордовской среде вплоть до конца XI столетия5. Спиральные перстни в поволжско-финских могильниках имеют широкий хронологический диапазон бытования: вторая половина I – начало II тыс. н.э.6.

На дне могильной ямы обнаружены сильно истлевший череп и кости ног. Судя по фрагментам костяка, умерший лежал головой на юг (185°). У западной стенки погребения на уровне груди находился железный проушной топор (рис.1—2). Топоры этого типа широко известны в мордовских могильниках XII—XIII вв.7 По мнению Б.А.Колчина, эта разновидность топоров соответствует переходной форме, бытовавшей во второй половине XII – первой половине XIII в8. Справа, от предполагаемой области пояса, обнаружены железные кресало (рис.1—4) и нож (рис.1—3). Овальные кресала с фигурной прорезью бытовали на территории Древней Руси в XII–XIII вв. Следовательно, погребение, без учета даты подвески и других вещей, обнаруженных в засыпке, можно датировать в пределах XII–XIII вв.

Подвеска, обнаруженная в засыпке погребения 316, представляет собой литую бронзовую пластину трапециевидной формы, покрытую с обеих сторон оловянно-свинцовым сплавом. Предмет плохой сохранности, имеет повреждения и выбоины по краям. Размеры подвески: ширина по основанию составляет 28 мм, по плечикам – 21 мм, длина подвески по осевой линии (включая ушко и каплеобразный отросток в нижней части) – 56 мм, без ушка и отростка – 37 мм.

Подвеска отлита из бронзы в форме, состоявшей, по-видимому, из двух половин с нанесенными на них сильно декорированными знаками. После отливки подвеска была покрыта тонким слоем белого сплава с целью придания ей парадного вида.

На одной из сторон подвески находится рельефный знак в виде трезубца выполненного при помощи переплетающихся линий. Характерными особенностями этого знака являются: оформление центрального зубца в виде трилистника, наличие крестообразного завершения ножки и расположенных по бокам от него двух вьющихся отростков. Знак, находящийся на другой стороне подвески, стилистически напоминает трезубец Владимира Святославича, но левый зубец у него находится в перевернутом положении (вершиной вниз).

Вторая подвеска была обнаружена в 2000 году в заполнении хозяйственной ямы 1, время сооружения которой приходится на вторую половину XX столетия9. Яма 1 наблюдалась на уровне современной поверхности в виде оплывшей впадины диаметром около 4,5 м и глубиной до 0,9 м. Отчетливый контур ямы выявлен на глубине около 0,2 м от современной поверхности. В плане яма 1 имела неправильную округлую форму (рис.2). Стенки ямы отвесные, дно неровное, бугристое. Глубина от уровня современной поверхности составила более 2 м.

Вторая подвеска была обнаружена в 2000 году в заполнении хозяйственной ямы 1, время сооружения которой приходится на вторую половину XX столетия9. Яма 1 наблюдалась на уровне современной поверхности в виде оплывшей впадины диаметром около 4,5 м и глубиной до 0,9 м. Отчетливый контур ямы выявлен на глубине около 0,2 м от современной поверхности. В плане яма 1 имела неправильную округлую форму (рис.2). Стенки ямы отвесные, дно неровное, бугристое. Глубина от уровня современной поверхности составила более 2 м.

Верхняя часть заполнения ямы 1 представляла собой серую супесь с прослойками белого песка и содержала современный бытовой мусор (осколки стеклянной посуды, обломки шиферных листов и др.). Ниже в заполнении лежала темная супесь с прослойками и вкраплениями желтой глины. Наряду с поздними бытовыми вещами здесь были найдены предметы, происходящие из разрушенных погребений. На дне ямы находились три крупных камня, вероятно относящиеся ко времени использования ямы в хозяйственных целях.

В заполнении ямы 1 были обнаружены предметы, относящиеся к раннему периоду функционирования могильника: железный топор (рис.2—6), два железных ножа (рис.2—1,2), железная пряжка (рис.2—4), железный наконечник стрелы (рис.2—5), железное кресало (рис.2—3), фрагмент височной подвески с грузиком и спиралькой (рис.2—7), фрагменты бронзовых сюлгам (рис.2–8—10), фрагменты накосников с бронзовой обмоткой (рис.2—11,15), три бронзовые трапециевидные подвески (рис.2–12), два бронзовых широкосерединных перстня (рис.2—13,14), шиферное пряслице (рис.2—16), обломок железного пластинчатого браслета (рис.2–17), фрагмент бронзового спирального браслета (рис.2—18), фрагмент бронзового плетеного браслета (рис.2—19) и бронзовая подвеска со знаками Рюриковичей (рис.2—20). Исходя из количества, обнаруженных в яме 1 предметов раннего периода функционирования могильника, мы можем предположить, что при ее сооружении было разрушено несколько погребений XI—XIII вв.

Подвеска, найденная в заполнении ямы 1, представляет собой литую бронзовую пластину трапециевидной формы, расколотую пополам. Ее размеры: ширина по основанию составляет 29 мм, по плечикам – 22 мм, длина подвески по осевой линии (включая ушко и каплеобразный отросток в нижней части) – 54 мм, без ушка и отростка – 37 мм. Знаки на второй подвеске абсолютно идентичны знакам с первой подвески. Отличием второй подвески от первой является то, что на ее внешней поверхности не сохранился оловянисто-свинцовый слой.

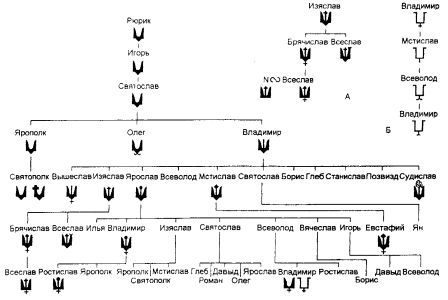

Обратимся теперь к атрибуции знаков, изображенных на подвесках. Как уже отмечалось выше, на одной из сторон подвесок находится знак, характерными особенностями которого являются: оформление центрального зубца в виде трилистника, наличие крестообразного завершения ножки и расположенных по бокам от него двух вьющихся отростков. Для ясности изложения будем считать его первым знаком. Если признать декоративный характер оформления центрального зубца и нижних боковых отростков, то данный знак можно идентифицировать со знаками, обнаруженными на подвесках с Даугмальского и Рюрикова городищ. Эти знаки С.В.Белецким были атрибутированы старшему сыну Владимира Святославича, Вышеславу Владимировичу, занимавшему новгородский стол с конца 980-х годов до своей смерти в 1010 году10.

Интерпретация знака на другой стороне подвески затрудняется его сильной декорированностью. Если считать положение левого зубца вершиной вниз декоративным элементом, то рассматриваемый знак можно атрибутировать Владимиру I Святославичу. Если же рассматривать положение левого зубца как элемент знака, изменившийся при переходе от отца к сыну, то можно предположить, что перед нами неизвестный ранее знак одного из сыновей Владимира Святославича. В генеалогии знаков, предложенной С.В.Белецким, нет знаков шести сыновей Владимира Святого – Бориса, Глеба, Всеволода, Святослава, Станислава и Позвизда (рис.3). Теоретически этот знак мог принадлежать любому из них.

Для того, чтобы более определенно попытаться связать рассматриваемый знак с одним из шести вышеперечисленных сыновей Владимира I необходимо обратиться к этнокультурной характеристике Кельгининского могильника. В раннем комплексе данного памятника отчетливо прослеживается муромское влияние и связь с Муромской землей (особенности погребального обряда, наличие ритуальных конских захоронений, некоторые виды украшений и т. д.)11. Как известно, Муром вплоть до середины XII столетия являлся основным форпостом на восточной границе Северо-Восточной Руси. Этот город долгое время был и главным центром славянской колонизации земель в нижнем течении Оки. Ему же принадлежала ведущая роль в христианизации поволжско-финского населения. Соответственно, мы можем предположить, что подвески со знаками династии Рюриковичей из Кельгининского могильника могли принадлежать лицам, действовавшим от имени новгородского князя Вышеслава Владимировича и князя, занимавшего муромский престол. По недошедшим до нас спискам летописей, бывшим в руках у В.Н.Татищева, при первоначальном разделе земель Владимиром Святославичем – Муром был дан Борису12. После смерти Вышеслава в 1010 году, Борис получает Ростов, а Муром переходит Глебу.

Находки подвесок со знаками Рюриковичей в районах расселения мордвы вполне согласуются с политической обстановкой, сложившейся в рассматриваемое время в Среднем Поволжье. Походы, совершенные Владимиром I в Волжскую Болгарию на рубеже X и XI в. привели к подписанию мирного договора 1006 г., который разделил сферы влияния двух государств в Среднем Поволжье. Из текста договора ясно, что уже тогда земли по Верхней Волге и Оке принадлежали киевским князьям. Территории, расположенные к востоку и югу от Оки (т.е. заселенные мордвой), контролировались, по-видимому, волжскими болгарами. В то же время из текста «Повести временных лет» мы знаем, что часть мордвы, жившая у впадения Оки в Волгу, наряду с мерей, муромой и черемисами в XI веке платила дань Киеву13. На страницах древнерусских летописей отсутствует информация, когда именно мордва была обложена данью со стороны киевских князей. Однако к рубежу X и XI в. относится строительство хорошо укрепленных городищ в междуречье Мокши и Теши, на которых зафиксирован незначительный культурный слой (в ряде случаев он отсутствовал). Вероятно, возведение крепостей было связано с военной угрозой, исходившей от древнерусского государства. В то же время малый культурный слой, на наш взгляд, свидетельствует о непродолжительном времени использования городищ. Вполне возможно, что после покорения Владимиром I или кем-то из его сыновей северной группы мордвы, последняя признает вассальную зависимость от Киева и необходимость в городищах-убежищах отпадает.

политической обстановкой, сложившейся в рассматриваемое время в Среднем Поволжье. Походы, совершенные Владимиром I в Волжскую Болгарию на рубеже X и XI в. привели к подписанию мирного договора 1006 г., который разделил сферы влияния двух государств в Среднем Поволжье. Из текста договора ясно, что уже тогда земли по Верхней Волге и Оке принадлежали киевским князьям. Территории, расположенные к востоку и югу от Оки (т.е. заселенные мордвой), контролировались, по-видимому, волжскими болгарами. В то же время из текста «Повести временных лет» мы знаем, что часть мордвы, жившая у впадения Оки в Волгу, наряду с мерей, муромой и черемисами в XI веке платила дань Киеву13. На страницах древнерусских летописей отсутствует информация, когда именно мордва была обложена данью со стороны киевских князей. Однако к рубежу X и XI в. относится строительство хорошо укрепленных городищ в междуречье Мокши и Теши, на которых зафиксирован незначительный культурный слой (в ряде случаев он отсутствовал). Вероятно, возведение крепостей было связано с военной угрозой, исходившей от древнерусского государства. В то же время малый культурный слой, на наш взгляд, свидетельствует о непродолжительном времени использования городищ. Вполне возможно, что после покорения Владимиром I или кем-то из его сыновей северной группы мордвы, последняя признает вассальную зависимость от Киева и необходимость в городищах-убежищах отпадает.

Исходя из всего вышеизложенного, мы склоны считать, что первый знак на подвесках из Кельгининского могильника принадлежал старшему сыну Владимира I – Вышеславу. Другой знак можно атрибутировать либо Борису Владимировичу, занимавшему до 1010 года княжеский престол в Муроме, либо самому Владимиру Святославичу. Второе представляется нам наиболее вероятным.

Примечания

1 Рыбаков Б.А. Знаки собственности в княжеском хозяйстве Киевской Руси X–XII вв. // Советская археология. 1940. Т.6. С.27 – 57; Молчанов А.А. Подвески со знаками Рюриковичей и происхождение древнерусской буллы. // Вспомогательные исторические дисциплины. Вып. VII. Л., 1976. С.69 – 91.; Белецкий С.В. Знаки Рюриковичей. Часть первая: X–XI в. // Исследование и музеефикация древностей Северо-Запада. Вып.2. СПб., 2000

2 Белецкий С.В. Лично-родовые знаки князей-Рюриковичей на металлических подвесках XI в. // Ruthenica. Вып. 1. Под редакцией В.Ричка, О.Толочко. Киев, 2002. С.134—151

3 Вихляев В.И., Беговаткин А.А., Беляев Я.В., Шитов В.Н. Раскопки Кельгининского могильника // АО 1999 года, М., 2001. С.66–68. Рис.6

4 Беляев Я.В., Вихляев В.И., Зеленцова О.В., Шитов В.Н. Кельгининский могильник. Раскопки 1990-х гг. Саранск, 1998. С.5.

5 Зеленцова О.В. Хронология и периодизация среднецнинских могильников древней мордвы. Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Москва, 1998. // Рукописный фонд ГУ НИИ ГН при Правительстве Республики Мордовия. И-1481.

6 Гришаков В.В. К истории населения правобережья Нижней Оки в конце I тысячелетия нашей эры. // Материалы по археологии Мордовии. Труды Мордовского НИИ языка, литературы, истории и экономики. Вып. 85. Саранск, 1988. С.74. Табл.VI–31.

7 Жиганов М.Ф. Из истории хозяйства мордвы в XIII-XIV вв.// Исследования по материальной культуре мордовского народа. Труды мордовской этнографической экспедиции. Вып.II. М., 1963. С.14.

8 Колчин Б.А. Хронология новгородских древностей. // Новгородский сборник. 50 лет раскопок Новгорода. М., 1982. С.163. Рис.4.

9 Вихляев В.И. Отчет об археологических исследованиях 2000 г. Кельгининского могильника в Зубово-Полянском районе Республики Мордовия. Архив ИА РАН. С.74–75.

10 Белецкий С.В. Знаки Рюриковичей, С.73. Рис.22–4; 23–1.

11 Вихляев В.И. Возникновение обычая конских погребений у средневековой мордвы. // Гуманитарные науки и образование: проблемы и перспективы. Материалы I Сафаргалиевских научных чтений. Саранск, 1997. С.114—118.

12 В.Н.Татищев. История Российская в 3 томах. М., 2003. Т.2. С.623

13 Повесть временных лет. М.-Л., 1950. Т.1. С.209.

* Статья написана при финансовой поддержке РГНФ грант №03-01-00616 а/В.

Материал предоставлен Мордовским республиканским объединенным краеведческим музеем имени И.Д.Воронина